Gli esordi degli studi anatomici a Palermo

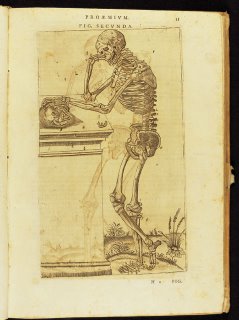

Questa immagine mostra una tavola tratta dal suo testo “In Galeni librum de ossibus doctissima et expectatissima commentaria”, opera pubblicata postuma a cura dello studioso Matteo Donia.

Quest’altra tavola mostra una illustrazione del libro “Trattato assai bello et utile dei doi mostri nati in Palermo in diversi tempi”, a cura di Giovanni Matteo Mayda, 1560. Il valore di quest’opera consiste nella riproduzione di due gemelli siamesi, una delle più antiche rappresentazioni antiche di questo tipo di parti di gemelli siamesi. Queste opere fanno parte dei tesori della biblioteca centrale regionale siciliana, che li custodisce.

Fin da giovane, l’Ingrassia intraprese la via del sapere e studiò a Palermo e a Padova laureandosi in medicina nel1537. In un primo periodo (1544) fu chiamato ad insegnare all'Università di Napoli dove esercitò la sua attività di medico, ottenendo grandissimi successi. Nel 1546 attraverso un'accurata ricerca sull'anatomia umana Gian Filippo scoprì un ossicino all'interno dell'orecchio che egli stesso chiamò "staffa" o "deltoide" che permise una più idonea comprensione dello stimolo acustico. Fece anche delle accurate ricerche sulle vescichette seminali che fecero capire meglio il loro funzionamento. Ritornò in Sicilia dove fu eletto dal senato "lettore ordinario di medicina" e dal re Filippo II nel 1563 protomedico del Regno di Sicilia. Fondò la medicina pubblica quella legale e la polizia sanitaria. Grazia al suo intervento furono presi provvedimenti sulla sanità pubblica e sull'iqiene di Palermo. Tra il 1575 e il 1576 scoppiò in Sicilia un'epidemia di peste; il viceré Don Carlo convocò l'ormai vecchio ed ammalato Gian Filippo Ingrassia e gli diede la carica di deputato per il tempo della peste e di consultore sanitario. Egli fu molto generoso nel dare cura e soccorso agli ammalati. Scrisse un libro che intitolò "Informatione del Pestifero et Contagioso Morbo" che conteneva le sue riflessioni su questa esperienza. Questo libro, pur essendo inferiore ad altri suoi scritti rimane il suo capolavoro. Inoltre, nel 1553, l’Ingrassia fornisce la prima descrizione della scarlattina come malattia epidemica. Ingrassia si riteneva un uomo "servo" della patria e fu per questo che rifiutò lo stipendio che gli spettava ogni mese. Morì il 6 novembre 1580. In suo onore il paese di Regalbuto ha intitolato una delle vie principali la scuola elementare e la scuola media. A Catania a questo famoso personaggio e stato intestato l'Istituto di Anatomia.

Uno dei suoi allievi, Marco Aurelio Severino, lavorerà a napoli, ove diffonderà le recenti teorie di William Harvey sulla circolazione.

Riportiamo dal sito della Facoltà Medica Palermitana questa breve biografia:

... il primo vero maestro di medicina di cui si hanno ampie e certe notizie storiche, dotato di un profilo assimilabile a quello del docente universitario, comincia ad operare a Palermo quasi tre secoli più tardi, nel 1553, anno in cui nello Studio pubblico generale, istituito già nel 1498 nel chiostro di S. Domenico, viene chiamato in qualità di lettore di medicina Giovanni Filippo Ingrassia da Regalbuto (1510-1580). Questi, laureato nell'Università di Padova, ove era stato discepolo del sommo Vesalio e di Falloppio, aveva insegnato presso l'Università di Napoli ove aveva acquisito solida fama di eccellente medico e docente, tanto da meritare l'eposizione in quell'ateneo della sua effigie con l'iscrizione Philippo Ingrassiae Siculo qui veram medicinae artem atque anatonem enarrando Neapoli restituit discipuli memoriae causa P.P.M.D. Durante il soggiorno napoletano Ingrassia aveva scoperto all'interno dell'orecchio un elemento ossiculare fino ad allora sconosciuto cui diede il nome di staffa. A Palermo Ingrassia, chiamato dal Comune per volontà del vicerè Giovanni de Vega, tenne un corso triennale teorico-pratico fondato sulle opere di Ippocrate, Galeno, Avicenna, Razis. Purtroppo le importanti cariche pubbliche che gli furono in seguito conferite, e che onorò ai massimi livelli, lo distolsero presto dall'insegnamento. Fu infatti nominato Protomedico del regno nel 1563 e Consultore e Deputato per il tempo della peste nel 1575.

Alla sua morte il Consiglio Civico pubblicò postuma in suo onore l'opera In Galeni librum de ossibus doctissima et expectatissima commentaria. Alla sua memoria, in tempi molto più recenti (seconda metà dell'800) fu intitolata la sala donne della Clinica Medica nell'Ospedale della Concezione.

I successori di Ingrassia non sono altrettanto famosi, comunque è certo che l'insegnamento della medicina continuò anche senza caratteristiche specifiche di corso universitario, e a tal fine nel 1621 veniva costituita nello Spedale Grande l'Accademia di Anatomia fondata, con il favore del viceré Francesco di Lemos conte di Castro, da Baldassarre Grassia (o Garcia), uno dei più valenti medici dell'epoca. Il Grassia istituì nello Spedale una cattedra di anatomia e chirurgia assegnando venticinque scudi annui quale emolumento per il lettore. Alla sua morte, nel 1623, gli succedette il medico Giacomo Vetrano, ma dopo qualche anno l'attività dell' accademia si spense. Non ne andò però perduta la memoria, tanto che su quell'esempio veniva istituita nel 1645, nella Casa di S. Ninfa dei padri Crociferi, l'Accademia dei Jatrofisici e di Medicina. ...

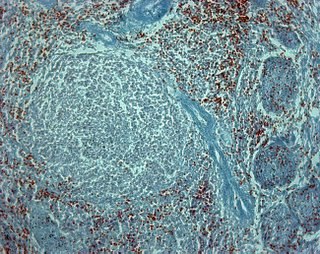

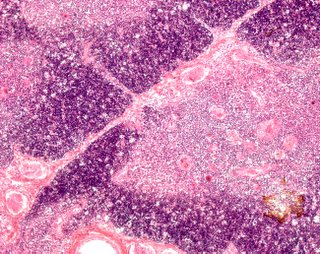

All'osservazione istologica, la prima appare più scura, perché costituita prevalentemente da linfociti T, che sono dispersi in uno stroma ben organizzato, la cui principale cellule di sostegno è una cellula epiteliale. Questa si dispone attorno ai capillari e, con i suoi prolungamenti, crea un reticolo tridimensionale dentro cui sono accolti i precursori linfocitari in via di maturazione. Essendo interposte tra i capillari ematici e i linfociti in via di maturazione, queste cellule epiteliali finiscono per formare una sorta di barriera "emato-timica". Le cellule epiteliali, infatti, non hanno solo una funzione di supporto, ma stimolano la maturazione dei linfociti T anche attraverso la produzione di molecole ad azione paracrina. Prova ne è anche il fatto che questi epiteliociti sono una popolazione morfologicamente omogenea ma antigenicamente eterogenea e ne sono già stati identificati sei tipi differenti, con caratteristiche immunoistochimiche peculiari, a cui corrisponderebbero funzioni differenti, anche se non del tutto chiare. Nella corticale, tra le maglie del reticolo epiteliale, si trovano quindi i precursori dei linfociti T, migrati qui dal midollo osseo, che proliferano e si differenziano. Questo differenziamento consiste nell'acquisizione dei linfociti della capacità di riconoscere gli antigeni estranei e di innescare la reazione immunitaria; di converso, tutti quei linfociti potenzialmente in grado di riconoscere come estranei anche gli antigeni propri del soggetto (self), vengono indotti al suicidio (apoptosi).

All'osservazione istologica, la prima appare più scura, perché costituita prevalentemente da linfociti T, che sono dispersi in uno stroma ben organizzato, la cui principale cellule di sostegno è una cellula epiteliale. Questa si dispone attorno ai capillari e, con i suoi prolungamenti, crea un reticolo tridimensionale dentro cui sono accolti i precursori linfocitari in via di maturazione. Essendo interposte tra i capillari ematici e i linfociti in via di maturazione, queste cellule epiteliali finiscono per formare una sorta di barriera "emato-timica". Le cellule epiteliali, infatti, non hanno solo una funzione di supporto, ma stimolano la maturazione dei linfociti T anche attraverso la produzione di molecole ad azione paracrina. Prova ne è anche il fatto che questi epiteliociti sono una popolazione morfologicamente omogenea ma antigenicamente eterogenea e ne sono già stati identificati sei tipi differenti, con caratteristiche immunoistochimiche peculiari, a cui corrisponderebbero funzioni differenti, anche se non del tutto chiare. Nella corticale, tra le maglie del reticolo epiteliale, si trovano quindi i precursori dei linfociti T, migrati qui dal midollo osseo, che proliferano e si differenziano. Questo differenziamento consiste nell'acquisizione dei linfociti della capacità di riconoscere gli antigeni estranei e di innescare la reazione immunitaria; di converso, tutti quei linfociti potenzialmente in grado di riconoscere come estranei anche gli antigeni propri del soggetto (self), vengono indotti al suicidio (apoptosi).

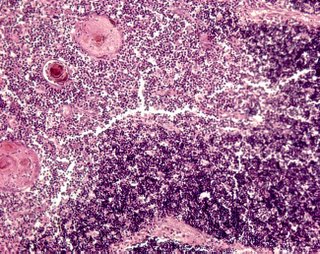

In questo disegno vengono mostrati: 1) arteria trabecolare, da cui si originano dei rami (4: arterie pulpari) che penetrano nei corpuscoli del Malpighi (5). L'arteriola che attraversa quest'ultimo (arteriola centrale del nodulo) si continua nei penicilli arteriosi, piccole arteriole terminali precapillari non anastomizzate tra loro, fornite di un manicotto (ispessimento cellulare) probabilmente con funzione sfinteriale. Da queste si originano i capillari della polpa rossa (6) da cui il sangue può fuoriuscire in microlacune interstiziali (8) e/o incanalarsi nei seni venosi (7), alcuni dei quali sono forniti di un rivestimento istiocitario (7'), con proprietà granulopessiche. Ai seni venosi fanno seguito le vene pulpari, che convergono verso le vene trabecolari.

In questo disegno vengono mostrati: 1) arteria trabecolare, da cui si originano dei rami (4: arterie pulpari) che penetrano nei corpuscoli del Malpighi (5). L'arteriola che attraversa quest'ultimo (arteriola centrale del nodulo) si continua nei penicilli arteriosi, piccole arteriole terminali precapillari non anastomizzate tra loro, fornite di un manicotto (ispessimento cellulare) probabilmente con funzione sfinteriale. Da queste si originano i capillari della polpa rossa (6) da cui il sangue può fuoriuscire in microlacune interstiziali (8) e/o incanalarsi nei seni venosi (7), alcuni dei quali sono forniti di un rivestimento istiocitario (7'), con proprietà granulopessiche. Ai seni venosi fanno seguito le vene pulpari, che convergono verso le vene trabecolari.